Was steht hinter dem ELTIFs-Hype? Die illiquiden Fonds für Private Equity und Private Credit erweitern das Anlageuniversum von Privatanlegern. In ihrem Gastbeitrag erläutert Morningstar-Analystin Kirwin Shannon, warum für Investoren dennoch kein Grund zur Eile beim Kauf besteht.

ELTIFs – European Long Term Investment Funds geben Privatanlegern Zugang zu illiquiden Assets wie Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und Immobilien. In den ersten Jahren nach ihrer Einführung 2015 waren die Regelungen für ELTIFs allerdings so restriktiv, dass nur wenige Fonds aufgelegt wurden. Die sogenannte ELTIF 2.0 Verordnung, die Anfang 2024 in Kraft getreten ist, hat für frischen Wind gesorgt: Mehr als 150 neue ELTIFs wurden unter dem neuen regulatorischen Rahmenwerk aufgelegt, und immer mehr Anleger nehmen sie in ihre Portfolios auf.

ELTIFs gibt es in zwei Varianten. Die einen sind sogenannte Capital-Drawdown-Fonds mit fester Laufzeit – also geschlossene Fonds, wie sie institutionelle und vermögende Anleger traditionell nutzen, um Zugang zu den Privatmärkten zu erhalten. Die anderen sind semi-liquide Fonds: offene, dauerhaft investierte Vehikel, in die Anleger relativ flexibel ein- und aussteigen können wie bei einem klassischen Investmentfonds. Während vor den Reformen von 2024 vor allem Capital-Drawdown-Fonds dominierten, prägen semi-liquide Fonds heute die neue Generation der ELTIFs.

Unabhängig von der Struktur werben ELTIF-Anbieter gerne mit einem starken Argument: Private Markets schlagen Public Markets in der Regel bei den Renditen. Das klingt verlockend – doch Anleger sollten hier vorsichtig sein. Natürlich darf man langfristig einen gewissen Illiquiditätsaufschlag erwarten, wenn man in schwer handelbare Anlagen investiert. Doch so manches Factsheet oder Marketingflyer präsentiert Zahlen, die fast so wirken, als würden die Gesetze der Schwerkraft an den Privatmärkten nicht gelten.

Geschlossene Fonds: Vorsicht vor IRR Kalkulationen

Vor allem bei geschlossenen Fonds können die Renditeangaben ziemlich irreführend sein – zumindest für Anleger, die es gewohnt sind, in klassische, offene Fonds zu investieren. Der Grund: Diese Fonds geben ihre Rendite häufig als IRR („Internal Rate of Return“ oder „interner Zinsfuß“) an. Diese Kennzahl blendet im Wesentlichen alles aus, was nicht gerade im Markt investiert ist.

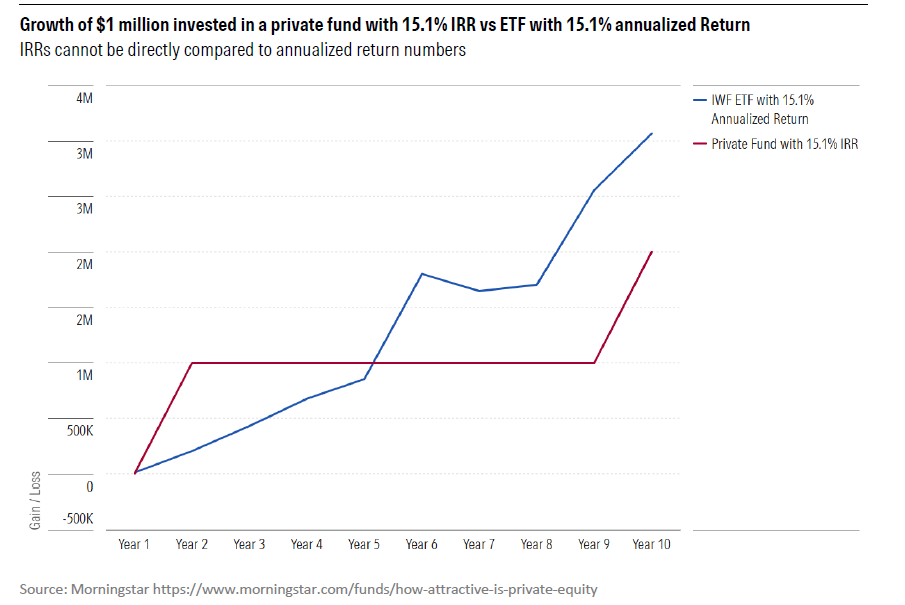

Ein Beispiel meines Kollegen Jack Shannon in den USA zeigt, wie stark das täuschen kann: Ein Anleger steckt 1 Million Euro in einen geschlossenen ELTIF mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Der Fonds investiert 500.000 Euro in zwei Unternehmen, verkauft das erste nach zwei Jahren für 1 Million Euro und das zweite nach zehn Jahren – ebenfalls für 1 Million Euro. Am Ende stehen also 1 Million Euro Gewinn und der IRR beträgt rund 15,1%.

Klingt ordentlich, oder? Doch hätte derselbe Anleger sein Geld zehn Jahre lang in einen ETF mit 15,1 % jährlicher Rendite gesteckt, hätte er über 2 Millionen Euro Gewinn gemacht.

Wie kann das sein? Ganz einfach: Die IRR-Rechnung ignoriert das Cash. Im ELTIF lag ein erheblicher Teil des Kapitals jahrelang uninvestiert auf dem Konto. Bei einem ETF dagegen war das Geld die ganze Zeit am Markt und profitierte vom Zinseszinseffekt.

Weil Privatanleger selten mit IRR-Zahlen zu tun haben, können die in ELTIF-Factsheets präsentierten Renditen leicht in die Irre führen. Zum Glück gibt es eine Lösung: Die europäischen Vorschriften verlangen, dass geschlossene ELTIFs ihre Renditen auch nach der TWR-Methode („Time-Weighted Return“ oder „zeitgewichtete Rendite“) ausweisen. Diese berücksichtigt Cash-Bestände und erlaubt einen ehrlichen Vergleich mit klassischen Fonds und ETFs. Manche Anbieter verstecken diese Zahl allerdings gut im Kleingedruckten, während sie die IRR-Zahl fett in die Mitte des Factsheets setzen. Mein Tipp: Ignorieren Sie den IRR einfach – wer ELTIFs wirklich vergleichen will, sollte nur auf die klassische Fondsrenditezahl, die zeitgewichtete Rendite, schauen.

Semi-Liquide Fonds: Vorsicht vor Sekundäreffekten

Die meisten Anleger dürften eher auf semi-liquide ELTIFs setzen, wo zum Glück die IRR-Berechnung keine Rolle spielt. Das heißt aber nicht, dass man vor irreführenden Renditeangaben völlig sicher ist. In den Privatmärkten hängt die Art und Weise, wie Manager ihre Renditen ausweisen, eng damit zusammen, wie sie die Vermögenswerte in ihren Portfolios bewerten – ein Prozess, der gelegentlich Verzerrungen unterliegen kann.

Der Boom der semi-liquiden Strukturen hängt eng mit dem Aufstieg der sogenannten Secondary Funds zusammen. Diese Fonds kaufen Beteiligungen von Private-Equity-Fonds, die am Ende ihrer Laufzeit stehen, ihre Unternehmen aber noch nicht verkauft oder an die Börse gebracht haben. Für Manager von semi-liquiden Fonds ist das perfekt: Secondaries haben keine längeren Aufbauphasen und bieten daher eine einfache Möglichkeit, neue Zuflüsse zügig am Markt unterzubringen. Kein Wunder also, dass inzwischen mehrere ELTIFs als reine Secondary-Fonds aufgelegt wurden – und die meisten semi-liquiden ELTIFs zumindest einen Teil ihres Portfolios in Secondaries halten.

Für Privatanleger kann die Renditelogik dieser Fonds allerdings etwas trügerisch sein. Denn Secondary-Manager nutzen oft einen buchhalterischen Kniff, der die Performance auf dem Papier kurzfristig besser aussehen lässt, als sie tatsächlich ist.

Der Trick: Die Fonds kaufen Vermögenswerte in der Regel mit einem Abschlag auf den zuletzt gemeldeten Wert. Nach dem Kauf dürfen sie diese Position dann wieder auf den geschätzten Fair Value hochsetzen – also ungefähr auf das Niveau, das der Verkäufer zuvor angegeben hat. Schon dadurch entsteht ein scheinbarer Gewinn, ganz ohne operative Wertsteigerung.

In klassischen Aktien- oder ETF-Portfolios ist so etwas unmöglich, weil die Kurse täglich an der Börse festgestellt werden. Semi-liquide Fonds dagegen bewerten ihre Investments selbst – und können so „gute“ Performance melden, bevor überhaupt echte Renditen erzielt wurden.

Wie stark dieser Effekt sein kann, zeigt ein einfaches Beispiel: Würden alle Secondary-Assets mit einem 10%-Abschlag auf ihren fairen Wert gekauft und danach sofort auf den fairen Wert hochgeschrieben, würde ein Fonds mit moderaten Mittelzuflüssen (5 % pro Quartal) nach zwei Jahren rund 15 % Gewinn ausweisen. Ein zweiter Fonds mit kräftigen Zuflüssen (30% pro Quartal), der die identischen Vermögenswerte zum gleichen Preis kauft, käme dagegen auf ein Plus von 30% – der Unterschied liegt allein im Erfolg der Vertriebsteams von Fonds zwei, nicht in der Überlegenheit seiner Anlagestrategie.

Zum Glück sollte sich dieser Effekt mit der Zeit von selbst abschwächen, sobald die Mittelzuflüsse sich normalisieren. Je länger der Track Record eines semi-liquiden Fonds, desto geringer ist der Einfluss von Zuflüssen auf die Rendite. Gerade in den Anfangsjahren eines Fonds oder während einer Phase, in der er besonders erfolgreich Anlegergelder anzieht, lohnt es sich aber, die ausgewiesenen Renditen mit einer Prise Skepsis zu betrachten.

Wie schneiden die semi-liquiden Fonds ab?

Da semi-liquide ELTIFs in Europa noch keine lange Historie haben, lohnt sich ein Blick in die USA, wo Produkte wie Interval Funds schon seit Jahren angeboten werden. Meine Morningstar-Kollegen dort haben sich kürzlich die Renditen der acht größten semi-liquiden Private-Credit-Fonds mit Track Records von mehr als zwei Jahren angesehen. Auf den ersten Blick sieht die Performance sehr vielversprechend aus: Jeder Fonds hat seit Auflage den Morningstar Leveraged Loan Index klar geschlagen.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch, dass diese Outperformance fast ausschließlich auf Leverage zurückzuführen ist – ein häufig genutztes Mittel zur Renditesteigerung in semi-liquiden Kreditfonds – und nicht auf Zugang zu höher verzinslicheren Krediten als bei öffentlichen Fonds. Tatsächlich liegt die durchschnittliche Rendite der Kredite in US-amerikanischen semi-liquiden Private-Credit-Fonds ungefähr auf dem Niveau der Kredite in öffentlichen Fonds, die im Leveraged-Loan-Markt investieren.

Bei Private-Equity-Fonds sieht die Lage weniger rosig aus: Von den 14 größten semi-liquiden Private-Equity-Fonds mit Track Records über zwei Jahre hatten nur drei Fonds nach Abzug von Gebühren den S&P 500 übertroffen.

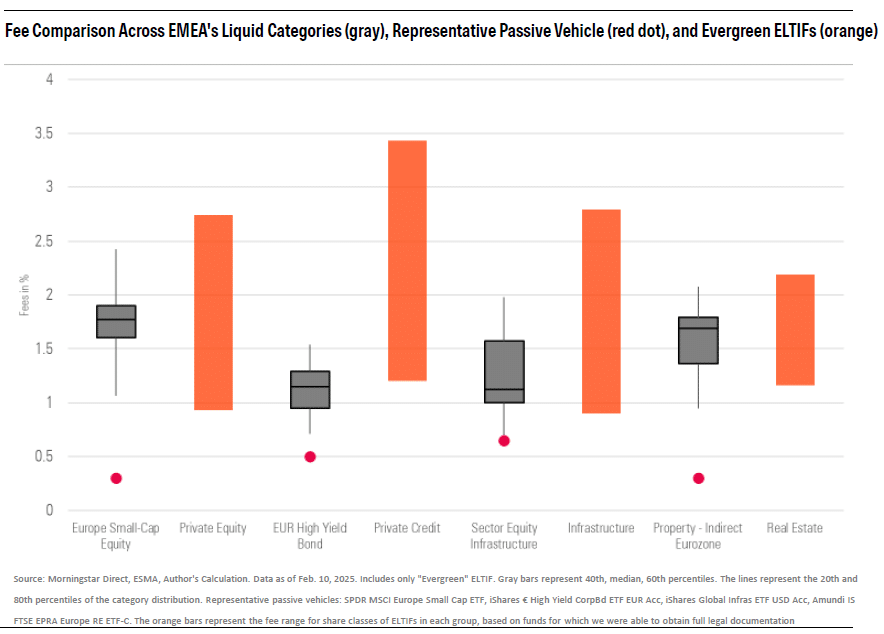

Diese Ergebnisse werfen Zweifel an einer zentralen Annahme des Hypes um Private-Market-Fonds auf: dass sie leicht Renditen deutlich über dem öffentlichen Markt liefern können und Anleger ihr Portfolio einfach „boosten“ könnten, indem sie ein Stück Private Markets hinzufügen. Klar, ein Illiquiditätsaufschlag ist wahrscheinlich, aber er wird oft durch enorme Gebühren weitgehend aufgefressen, die bei illiquiden und semi-liquiden Produkten für Privatanleger sowohl in den USA als auch in Europa üblich sind.

So liegen in Europa die Management Fees aktueller ELTIFs zum Beispiel zwischen 1 % und 2,6 % bei Private-Equity-Strategien, bei Private-Credit-Strategien betragen die Kosten zwischen 1,2 % und 3,4 % pro Jahr. Performance Fees kommen meist noch obendrauf – oft zwischen 5 % und 20 % der Renditen oberhalb einer Hurdle Rate. Zum Vergleich: Einige S&P-500-ETFs kosten derzeit nur 3 Basispunkte pro Jahr. Um solche Aufschläge zu rechtfertigen, muss man schon sehr von den Vorteilen der Private Markets überzeugt sein.

ELTIF-Kosten: Die virtuose Gebühren-Klaviatur

Dazu kommt: Die neue ELTIF-Struktur scheint Fondsmanagern neue kreative Freiräume bei der Gebührengestaltung gegeben zu haben. Beim Durchsehen von ELTIF-Prospekten stießen meine Kollegen und ich auf Gebührenmodelle, die wir bisher nicht kannten. Manche Performance Fees sind als „Deal-By-Deal Carry“ strukturiert – der Manager kassiert also für jede einzelne erfolgreiche Anlage im Fonds, selbst wenn die Gesamtrendite des Fonds mau ausfällt. Andere Manager nehmen einfach eine Provision bei jedem Asset-Kauf und machen die Frage nach der Performance damit überflüssig.

Wer bis hierhin gelesen hat, könnte meinen, ich sei ein ELTIF-Gegner. Tatsächlich habe ich aber keine grundsätzlichen Einwände gegen das Produkt oder die Idee, Privatanlegern Zugang zu Private Markets zu verschaffen. Es gibt gute Argumente für das Konzept: Immer weniger Unternehmen gehen heutzutage an die Börse, daher kann die Erweiterung des Investmentuniversums auf Private Companies aus Diversifikationssicht sinnvoll sein. Außerdem sollten Anleger ohne akuten Liquiditätsbedarf die Möglichkeit haben, von der Illiquiditätsprämie zu profitieren. Das ELTIF-Rahmenwerk schafft dafür eine solide Basis.

Trotzdem stehen die derzeitigen Renditeversprechen und die Gebührenstrukturen in diesem Markt oft nicht im Verhältnis zu den potenziellen Vorteilen. Solange sich beides nicht normalisiert, rate ich allen Anlegern, die ELTIFs in Betracht ziehen, zur Vorsicht.

Autor

-

Shannon Kirwin ist seit 2010 Fondsanalystin bei Morningstar und ist für die Bewertung von Rentenfonds in den europäischen und asiatischen Märkten zuständig.

Alle Beiträge ansehen